“丁院,您看,老李能自己扶着栏杆走两步了!”7月29日上午,在包头市第四医院办公楼里,许女士(化姓)攥着丈夫李先生(化姓)的手,她的声音哽咽,眼里充满了感激。

被家属频频道谢的丁院长,握着患者的手查看行走能力——这个动作里,藏着两年前那场与死神赛跑的硬仗,更藏着一位医者对生命最执着的坚守。

四十分钟后的生死抉择——“用药,我来担风险”

2023年3月11日,许女士牢记一辈子的日子。

那天,包头市中心医院骨二科诊室的灯亮到了后半夜。时任骨二科副主任的丁国良刚结束一台手术,就接到了紧急接诊通知,一位高空坠落的患者,颈椎1-2椎断裂,四肢全瘫,距离受伤已过去四十多分钟。

“推进来时,老李意识清醒,眼里全是恐惧。”如今已调任包头市第四医院院长的丁国良至今还记得第一次见到患者的样子,“他想抬手动一下,但胳膊根本无法动弹,只能用眼神求助。”

检查报告很快出来:颈椎高位损伤,紧邻延髓,稍有不慎就可能导致呼吸骤停,更别说站起来了。

“必须立刻用大剂量神经激活药物,或许能抢回一线生机,但风险不小。”丁国良院长告知家属。

时至今日,两年多过去了,许女士回想起当时的情景,她觉得最幸运的就是在丈夫受伤后,遇到丁国良院长出诊。

“我记得当时我反复问丁院长‘能救活吗’‘还能走路吗’。”丁院长一句“相信医生”给了家属极大的鼓励。最终,家属那句“我来签字,请您尽力救治”,也成了丁院长放手一搏的底气。

当晚,丁院长守在监护仪前整整六个小时。当第一剂药推注完毕,患者肢体有了轻微动作时,他紧绷的肩膀才略有放松——那不是普通的肌肉抽搐,是神经在药物作用下发出的“生命信号”。

从ICU到康复室,丁院长的字典里没有“不可能”

患者在ICU的11天,丁院长每天雷打不动地去查房。

隔着玻璃,他仔细观察患者的每一个细微反应:“今天手指能蜷一下了”“眼神比昨天有神了”,这些被护士记在本子上的细节,成了他调整治疗方案的依据。

转去普通病房那天,丁院长特意带着康复科的同事过来。“咱们试试坐起来?”他亲自摇起病床,从30度到60度,每做一次调整都会观察患者的表情,以判断患者当前的恢复程度。

当患者没有出现头晕呕吐,反而说想看看窗户外面时,丁院长对身边的医生说:“咱们这个患者,骨子里有股不服输的劲儿,咱们不能放弃。”

康复训练成了新的战场。当时的患者腿脚还不会发力,难以支撑站姿,丁院长就带着团队设计“阶梯式训练法”:先练坐,再练站,最后扶着辅助器挪步。有次查房,他看到患者咬牙鼓劲练抓握,满头大汗,立马鼓励患者:“老李,等你手劲够了,咱就练削苹果,给大家露一手。”

这句玩笑话,成了患者康复的动力。后来家属才知道,为了找到最适合的康复方案,丁院长翻遍了国内外相关病例,甚至半夜给外地专家打电话请教。“有次我起夜,看到丁院长办公室灯还亮着,窗台上摆着患者的片子。”

调离岗位仍牵挂,“患者的康复,是医生最大的勋章”

丁院长调任新岗位后,手机里始终存着患者的康复档案,他嘱咐学生给既往患者建立专门的康复微信群,家属经常在群里分享康复进展,“今天能扶墙走三步了”“能自己端杯子了”,丁院长每一个视频都会认真浏览,给家属提醒纠正康复动作,“注意膝盖发力”“明天试试这个动作”。

最让家属动容的是去年的一次深夜,患者突然出现腿抽筋,夜里疼得睡不着,她试着给丁院长发了条信息,没想到丁院长很快回复了电话,详细告知缓解方法,还反复叮嘱要注意保暖。

如今,看着李先生已逐渐可以不靠辅助器具独立行走,丁院长总会想起第一次手术时的场景。“当时我就想,哪怕只有1%的希望,也要尽100%的努力。”

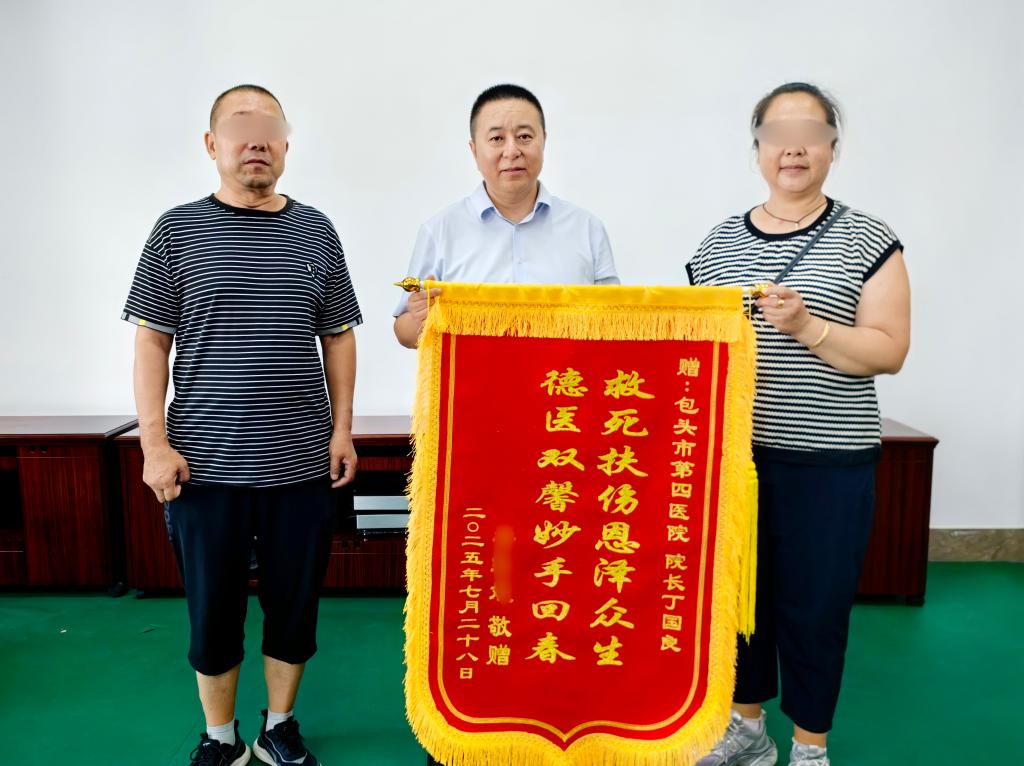

7月29日,家属把写着最朴素、最真诚话语的锦旗送到丁院长手上,大红色的锦旗,比任何奖杯都更有重量。

这场跨越两年多的生命奇迹,见证的不仅是医学的力量,更是一位医者用勇气与温情,在患者心里种下的那棵名为 “希望”的树。就像丁院长常说的,手术台是战场,康复路是考场,而患者的每一步前行,都是给医生最好的答卷!

撰稿:宣传科